Contents

カーボンフットプリントって、なんだろう?

カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)とは、

製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに⾄るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量に換算した値のことです。

自社が商品を作るときに排出する温室効果ガスだけでなく、自社に原材料が届くまでに必要となる輸送や、消費者が使用中に行う維持管理(例えば家庭での冷蔵保管など)、廃棄された後の処理にかかる温室効果ガスの量もすべて合算した概念です。

画像引用(一部改変):CFP入門ガイド 環境省 2025年3月

https://www.env.go.jp/earth//ondanka/supply_chain/gvc/files/guide/CFP_nyumon_guide.pdf

これを算出することで、以下のメリットがあります!

・製品等が手元に届いてから処分されるまでの全工程に関わる企業が協力してCO2排出量を削減できるようになること

・消費者がより低炭素な消費生活を選択できるようになること

カーボンフットプリントの算出方法

それでは、カーボンフットプリントはどのように求めればよいのでしょうか?

カーボンフットプリントの算出は以下のように行われます。

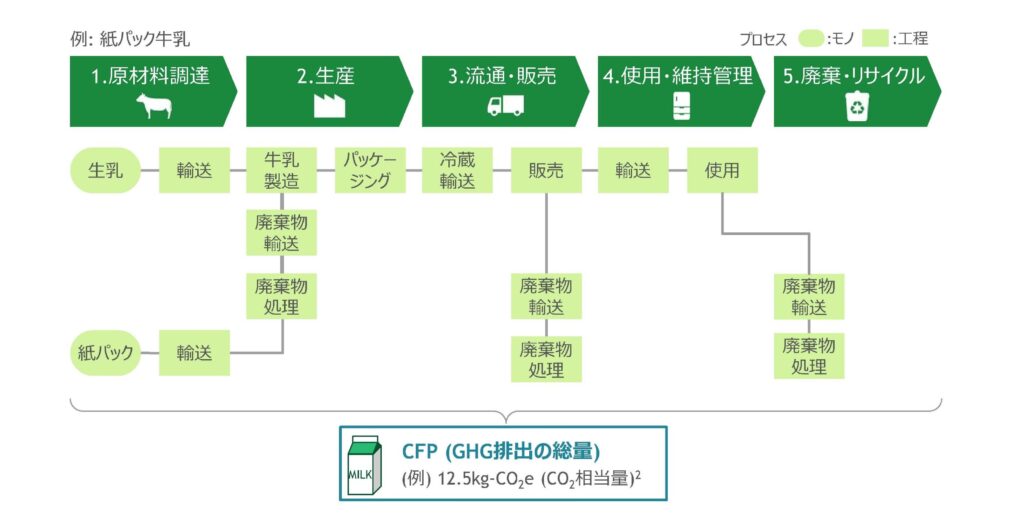

① 算定対象のプロセスを洗い出す

ライフサイクルステージ(原材料調達、生産、流通・販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクル)ごとに、算定対象のすべてのモノや工程を洗い出します。

② 各プロセスについて、活動量と排出係数を入手して合算する

ここでいう活動量とは、原材料の使用量や製造における電力の使用量などのことです。

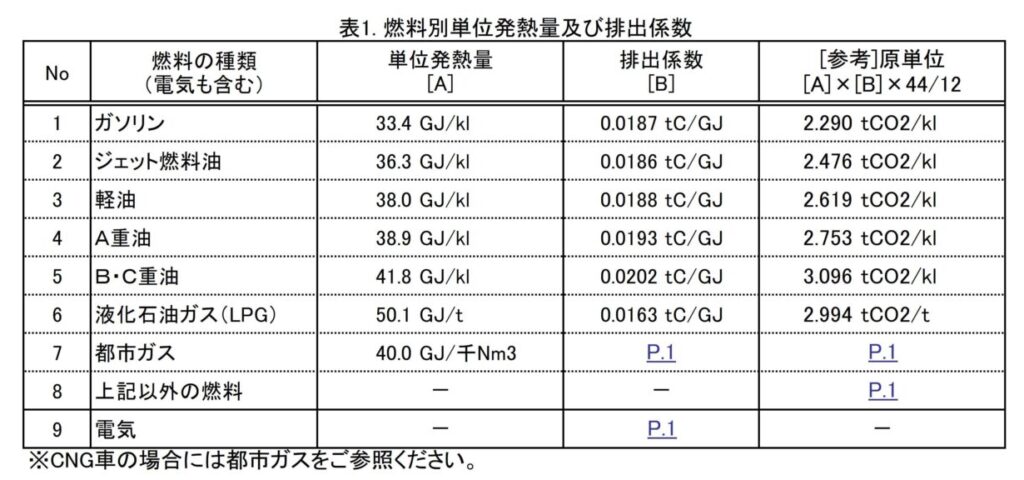

排出係数は、活動の種類に応じた、活動量単位あたりの温室効果ガス排出量のことです。

例えば、モノの輸送をする工程の場合、使用するガソリンの量が活動量で、ガソリン1キロリットルあたりの温室効果ガス排出量が排出係数となります。

画像引用:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5) 環境省 2025年 3月

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_07.html

なお、排出係数と活動量については、全てのプロセスについて温室効果ガス量を算定することが望ましいですが、

・算定が困難で影響が少ないものは算定しない(カットオフ)こと

・算定が困難で影響が少ないとは言い切れないものは、前提条件を設定して算定する(シナリオ)こと

ができます。

※カーボンフットプリント算出結果を他社製品と比較したい場合、条件を揃える必要があるため、 国際標準化機構(ISO)の製品別算定ルール(PCR:Product Category Rule)に則って算定することになっています。

木材が使われた製品のカーボンフットプリント

木材が使われた製品のカーボンフットプリント算定事例を2つ紹介します。

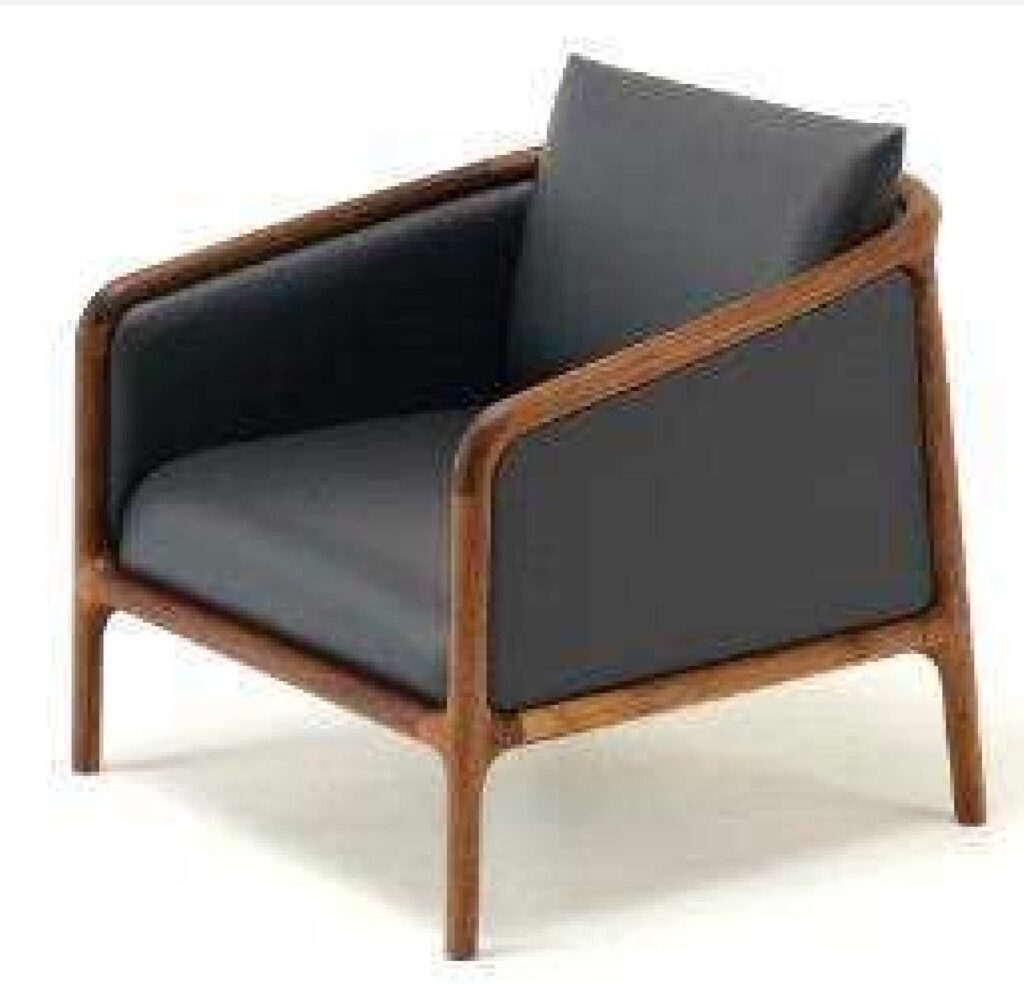

① ラウンジチェア

こちらは、主要構造材として木材が使用された本革張りの椅子(約32㎏)です。

「木製製品」の製品別算定ルールに沿ってカーボンフットプリントが算定されており、製品1台あたり170kgの二酸化炭素が排出されます。

内訳は、原材料調達51%、生産38%、流通9%、維持管理0%、廃棄・リサイクル2%となっています。

画像引用:エコリーフタイプⅢ環境宣言 登録番号 JR-AM-21004E

https://ecoleaf-label.jp/epd/download/357

② 直交集成板(CLT)

こちらはヒノキとスギで作られた直交集成材で、接着剤にはメラミン樹脂、ウレタン等が使用されています。

「建設用木材・木質材料」の製品別算定ルールに沿ってカーボンフットプリントが算定されており、製品1m3あたり290kgの二酸化炭素量です。(中間財としての算定で、生産するまでの二酸化炭素量)

内訳は、原材料調達に約20%、工場への輸送に16%、製品の生産に約64%となっています。

画像引用:SumPO EPDタイプⅢ環境宣言 登録番号 JR-CF-24004E

https://ecoleaf-label.jp/epd/download/1978

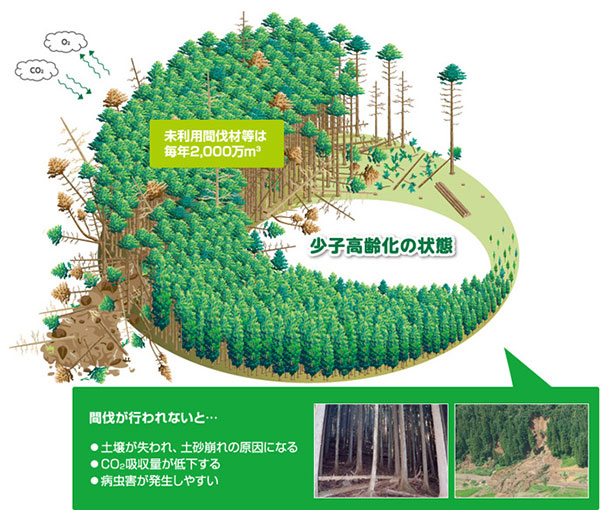

温室効果ガス削減と木材利用の意義

木材を利用する多くの利点があり、温室効果ガスの削減に貢献することができます。

① 大気中の二酸化炭素を吸収する

植物は光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、成長する過程で体内に炭素を固定します。

特に樹木は数十メートルに達するほど大きく成長するため、体内に大量の炭素を蓄えることができます。

② 吸収した二酸化炭素を貯蔵する

樹木が伐採された後、大気中の二酸化炭素を吸収する機能は失われますが、

木材として活用することで、樹木が固定した炭素を長期間木材の中に閉じ込めておくことができます。

木材を構成する元素の重量比は、炭素が約50%、水素が約6%、酸素が約43%です。

その炭素が大気中に二酸化炭素として放出された場合の量は、以下の式で求めることができます。

木材の二酸化炭素(CO₂)貯蔵量=木材の全乾重量 × 0.5 × 44 ÷ 12

仮に10㎏の木製製品を使用する場合、18㎏のCO2の放出を抑えることができるということになります。

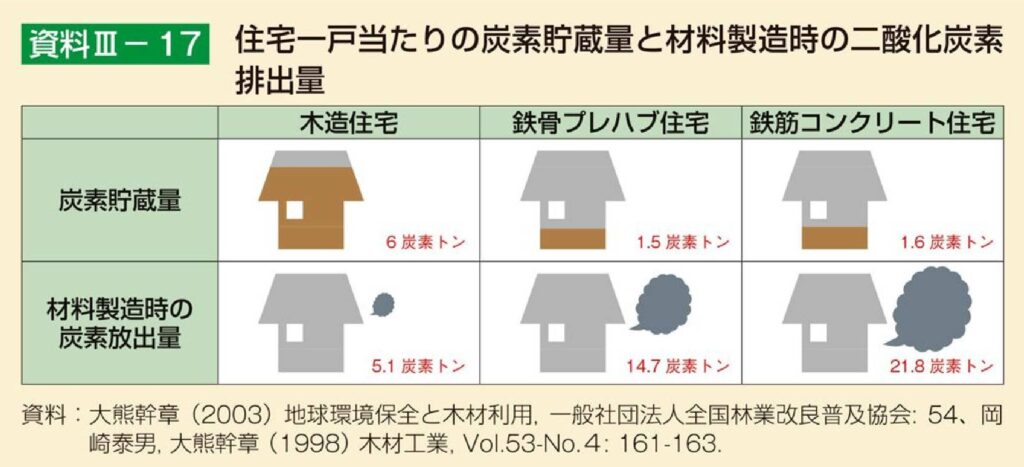

③ エネルギー使用量の削減

鉄やセメントを製造する際には多くの化石燃料が使用されるため、

それらの代替として木材を活用することは、環境への負荷を軽減する上でも非常に有意義です。

画像引用:林野庁 令和2年度森林・林業白書

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/R2hakusyo_h/all/chap3_2_1.html

木材を使う意義については、過去のこちらの記事も参考にしてください!

まとめ

カーボンフットプリントは、環境負荷を低減させるための気づきを得るとともに、川上から川下までを巻き込んだ生産体制の改善に繋がる重要な概念です。

一方で、算出事例は製品の種類によってまちまちです。

例えば、Sumpo EPDという製品の環境情報などを開示しているホームページでは、機械設備分野の登録数1451件に対し、家具・雑貨ではわずか5件しか登録がありません。

消費者が比較検討できるようになるまでには、まだまだ時間がかかりそうです・・・

来るカーボンニュートラルな未来に向けて、さらに算出事例が増えていくといいですね!

参考

●カーボンフットプリントガイドライン 経済産業省、環境省 2023年3月

https://www.env.go.jp/content/000124385.pdf

●カーボンフットプリント ガイドライン(別冊)CFP 実践ガイド 経済産業省、環境省 2025 年 3 月

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/guide/CFP_jissen_guide.pdf

●Sumpo EPD