カーボンクレジットと森林

Contents

はじめに

「カーボンクレジット」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

カーボンクレジットは、地球温暖化対策の重要性が高まる中、CO2を削減する手段として注目されています。

でも、「カーボンクレジットって、そもそも何?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、カーボンクレジットの基本と、特に森林が果たす役割について解説します。

カーボンクレジットとは?

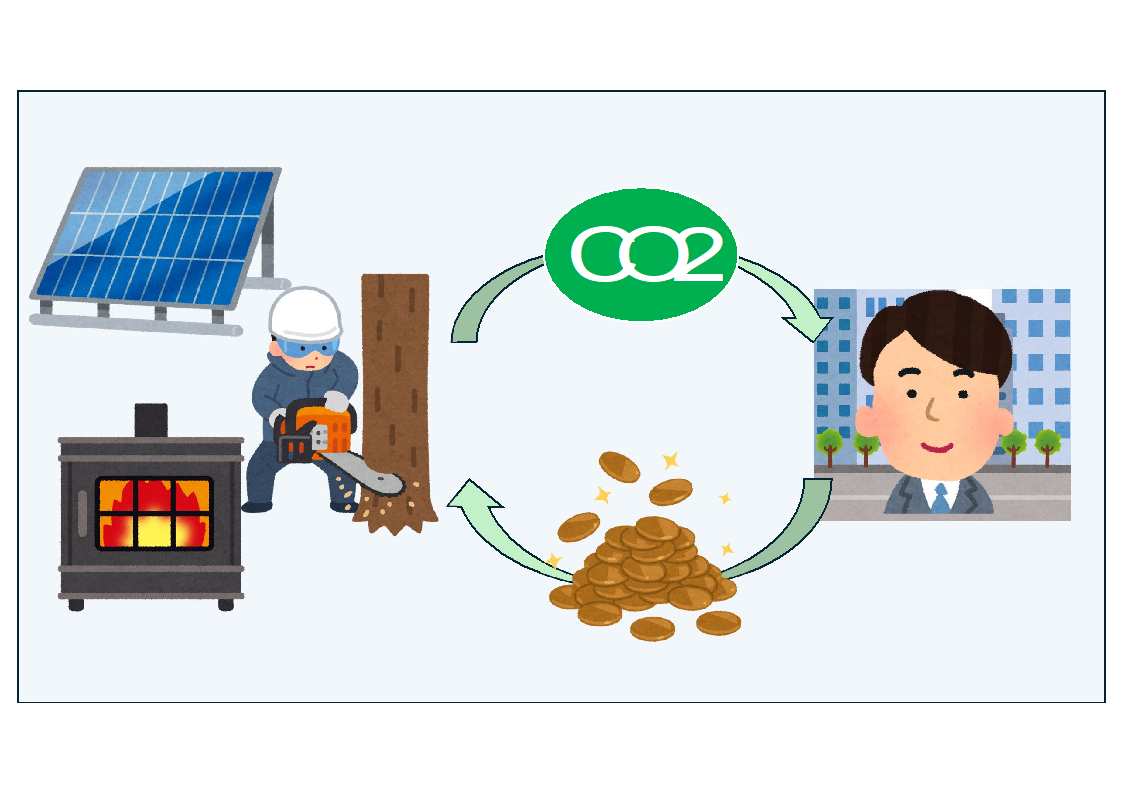

カーボンクレジットとは、企業が削減したCO2排出量を「クレジット」として証券化し、それを他の企業が購入できる仕組みです。

つまり、「CO2削減の成果」をお金に変えることができる、ということです。

カーボンクレジットが注目される背景には、国際的な枠組みである「パリ協定」があります。

パリ協定は、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」を目指した国際的な合意です。

日本も、この目標達成に向けて2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を掲げています。

その達成のため、企業はCO2排出量の削減に努めると共に、自社の努力だけでは削減しきれないCO2をクレジットの購入によって相殺(オフセット)することができます。

カーボンクレジットの種類

それでは、カーボンクレジットにはどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは企業が活用できるカーボンクレジットに限定して紹介します。

日本の代表的なクレジット「J-クレジット」

日本には、経済産業省、環境省、農林水産省が共同で運営する「J-クレジット制度」があります。

これは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用、そして森林管理などによるCO2削減量を国が認証し、クレジットとして発行する制度です。

J-クレジットは、国が運営しているため信頼性が高く、幅広い企業が利用しやすいという利点があります。

J-クレジットにおけるプロジェクト登録件数は1010件、895万トン-CO2となっています。

企業の自発的な取組「ボランタリークレジット」

J-クレジットのような国の制度とは別に、企業が独自の基準や民間団体が策定した基準に基づいて発行・購入するクレジットを「ボランタリークレジット」と呼びます。

これは、法的な義務ではなく、企業のCSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資の一環として、自発的に取り組むものです。

より柔軟なプロジェクト設定が可能で、先進的な取り組みをアピールしたい企業に利用されています。

代表的なボランタリーカーボンクレジットの認証制度としては、VCS(Vwrified Carbon Standard)とGS(the Gold Standard)があります。

VCSはアメリカのNPO法人が運営管理する認証基準であり、2000以上プロジェクトから累計約11億トンーCO2のクレジットを発行しています。

また、GSはスイスに拠点を置く国際環境NGOが運営管理する認証基準で、約2900のプロジェクトから累計約2億3800万トンーCO2のクレジットを発行しています。

森林とカーボンクレジット

カーボンクレジットの中でも、特に大きな役割を担っているのが「森林由来のクレジット」です。

森林は、光合成を通じて大気中のCO2を吸収し、幹や枝、土壌に炭素として貯蔵する「炭素貯蔵庫」の役割を果たしています。

この森林の力を利用したクレジットには、主に以下の3つのタイプがあります。

森林経営活動(森林管理)

間伐(木の間引きのこと。間伐をすることで樹木の生長が促すことができる。)などの適切な森林管理を行い、健全な森林を維持することで、CO2吸収量を増やす活動です。

市町村に認定された森林経営計画に基づいて森林管理を行い、認証対象期間とその後の10年間も継続して管理をする意思があることが条件になります。

再造林活動

伐採跡地など(森林として登録されているものの木が生えていない土地)において、土地所有者以外の者が植林を行うことで、新たなCO2吸収源を生み出す活動です。

植林活動

森林がなかった土地に木を植えることで、新たなCO2吸収源を生み出します。

2012年3月31日時点で森林ではなかった土地に、市町村が作成した森林整備計画等に含まれる種類の樹木を新たに植林し、森林経営計画を作成することが条件です。

木材とカーボンクレジット

森林由来ではありませんが、木材を利用したクレジットもあります。

木質バイオマスによる化石燃料等の代替

森林の光合成によるCO2吸収だけでなく、木材を燃焼させて化石燃料等の使用量削減に貢献した場合もクレジット化が可能です。

化石燃料や化石燃料由来の電気を利用する設備において、間伐材などの未利用木材を燃料として利用することで、化石燃料の使用を減らし、CO2排出量を削減します。

森から出た木材を無駄なく活用する、持続可能な取組みです。

バイオ炭の農地施用

「バイオ炭」を農地土壌にすき込み、CO2を固定するものです。

バイオ炭は木材等を酸素が少ない環境下で高温で加熱して作られた炭のことです。微生物に分解されにくい性質を持ち、100年以上永続的に炭素を貯留しておくことができます。

炭は多孔質構造であり、農作物の根の生育促進や肥料分の吸収率の増加などの効果があり、農作物にも有益とされています。

(バイオ炭によるクレジットは木材に限らず、草、木の実、もみ殻等でも認定可能となっています。)

カーボンクレジットの値段

2022年9月から2023年1月にかけて経済産業省により東京証券取引所における「カーボンクレジット市場」が行われました。

この市場においてインターネットを使った政府保有J-クレジットの販売が計9回行われました。実証には約180者の企業・地方公共団体等が参加し、約15万t-CO2が売買され、売買代金は約3億円となりました。

この実証におけるJ-クレジットの取引価格はその種類によって大きく異なり、森林吸収由来のクレジットが高価格で取引されました。

・再生可能エネルギー由来Jークレジット

1,300~3,500円/t-CO2(加重平均2,953円/t-CO2)

・省エネルギー由来Jークレジット

800~1,600円/t-CO2(加重平均1,431円/t-CO2)

・森林吸収由来Jークレジット

10,000~1,6000円/t-CO2(加重平均14,571円/t-CO2)

まとめ

カーボンクレジットは、企業がCO2削減に貢献するための有効な手段です。

特に、森林の力を活用したクレジットは、地球温暖化対策だけでなく、高値で取引されることで地域社会の活性化も期待できます。

今後もカーボンクレジット制度が上手く活用され、森林が元気になっていくといいですね。

参考

J-クレジット制度 https://japancredit.go.jp/

林野庁 https://www.rinya.maff.go.jp/

経済産業省 https://www.meti.go.jp/

「排出量取引とカーボンクレジットのすべて」(株)野村総合研究所 2023年