森林の炭素吸収量ってどれくらい?

Contents

森林が二酸化炭素を固定する

近年、地球温暖化の進行を背景に、カーボンハーフ、カーボンニュートラルなど二酸化炭素(CO2)排出量の削減について活発に議論されています。その中で、森林は光合成により、大気中の二酸化炭素を吸収して大きくなるため、地球温暖化への対抗手段として注目されています。

しかし、一般的に森林による二酸化炭素吸収量は、どれほどなのか知られていないのではないでしょうか。

そこで、実際に計算してみました。

森林の二酸化炭素吸収量の算定式

森林の二酸化炭素吸収量の算定式は、次のようになっています。

森林の二酸化炭素吸収量(1ha・1年当たり)

=1ha当たり年間幹成長量×拡大係数×(1+地下部比率)×容積密度×炭素含有率×CO2換算係数

なんだか、難しい用語ばかりですね。。。

定義や考え方は以下のとおりです。

1ha当たり年間幹成長量(m3/ha)

樹木の幹の部分が1年間に成長する量です。ここでは1ha当たりの量(=m3/ha)で表します。

○計算方法

Vg=(Vy+1 ー Vy)÷5

- 1ha当たり年間幹成長量:Vg

- 当該齢級の体積:Vy=K×b^(a^x) (K、a、bは樹種、地域ごとに決まっている定数)

- 「当該齢級+1齢級」の体積:Vy+1=K×b^(a^x+1) (K、a、bは樹種、地域ごとに決まっている定数)

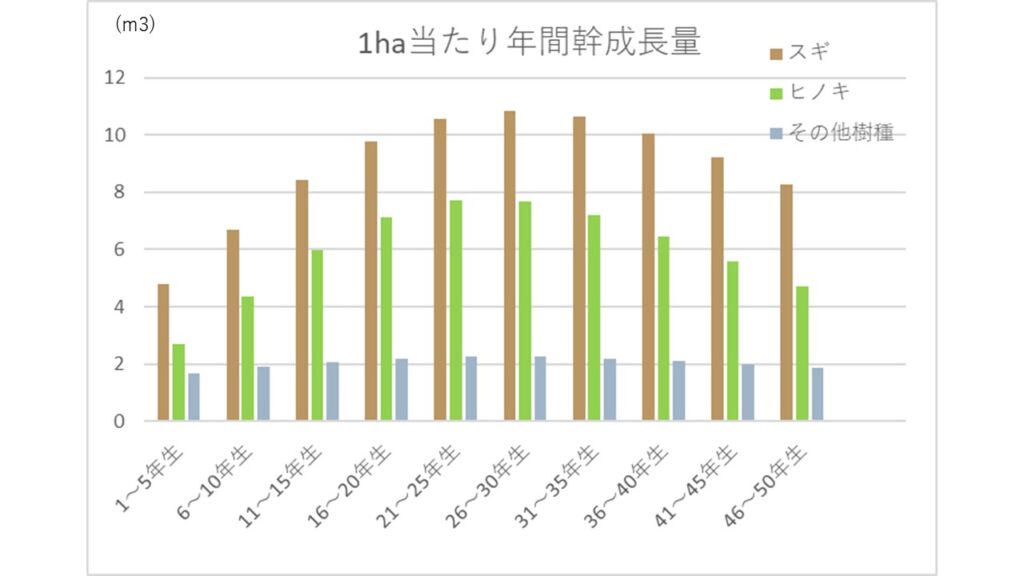

○計算結果

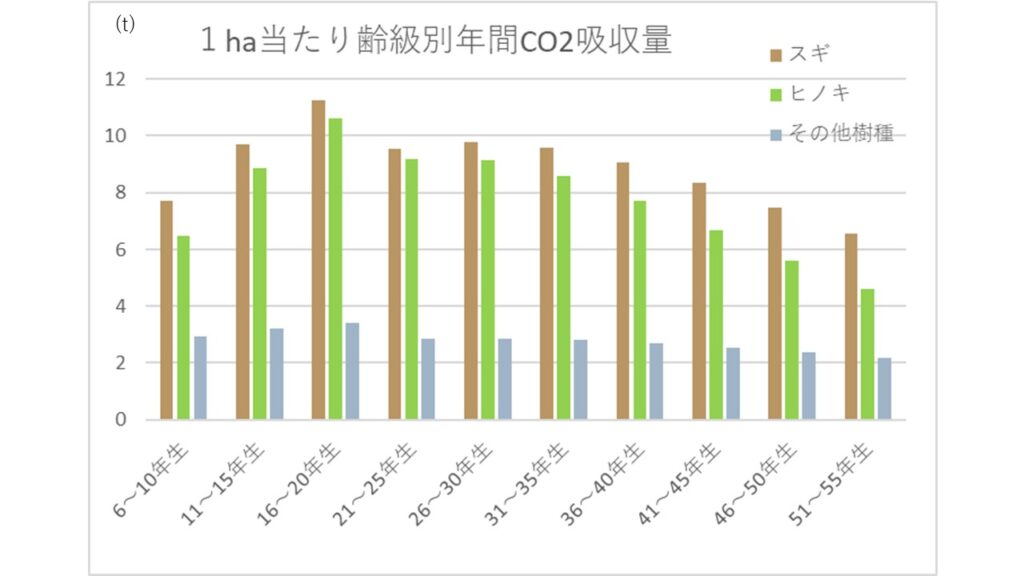

計算した結果をグラフ化したものがこちらです。

スギ、ヒノキいずれも植栽後徐々に成長量が増え、21~35年生でピークに達し、その後減少します。人の成長ピークは11~14歳頃ですから、樹木は遅めですね。

その他樹種は、スギ、ヒノキ、カラマツ以外の樹種です。スギ、ヒノキと比較して、成長量がずっと小さいです。

※齢級は、森林の年齢を5年毎に区分する考え方です。

- 樹木を植えた年を1年目として、5年目までの森林を1齢級

- 6年目から10年目までを2齢級

- 11年目から15年目までを3齢級(以下同じ)

拡大係数

枝部分の体積を付加するための係数です。幹の体積×拡大係数で枝の体積が求まります。林齢が20年生以下と21年生以上で係数が異なります。

※山に苗を植えた年の木の年齢を「1年生」と言います。

| 拡大係数 (20年生以下) | 拡大係数 (21年生以上) | |

| スギ | 1.570 | 1.230 |

| ヒノキ | 1.550 | 1.240 |

| 広葉樹 (ここでは、例としてケヤキ) | 1.580 | 1.280 |

地下部比率

根部分の体積を算定するための係数です。(幹部分+枝部分)×地下部比率で、根の体積が分かります。

| 地下部比率 | |

| スギ | 0.25 |

| ヒノキ | 0.26 |

| 広葉樹 (ここでは、例としてケヤキ) | 0.26 |

容積密度

木材の容積を重量に換算する係数です。実際の値は以下のとおりです。

| 容積密度 | |

| スギ | 0.314 |

| ヒノキ | 0.407 |

| 広葉樹 (ここでは、例としてケヤキ) | 0..611 |

炭素含有率

木材1トン当たりの炭素含有量を示す割合です。実際の値は以下のとおりです。

| 炭素含有率 | |

| スギ | 0.510 |

| ヒノキ | 0.510 |

| 広葉樹 (ここでは、例としてケヤキ) | 0.480 |

CO2換算係数

炭素量を二酸化炭素量に変換する係数です。

炭素の物質量と二酸化炭素の物質量の比で求めることができ、44÷12≒3.7です。

実際に計算してみました。

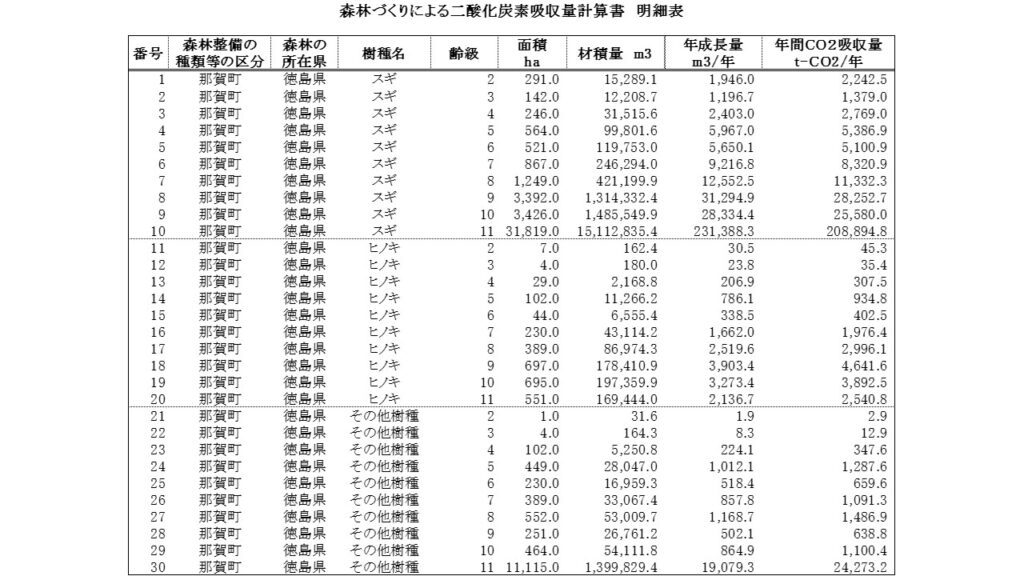

計算方法が分かったところで、特定の地域の森林で年間の二酸化炭素吸収量を計算してみます。

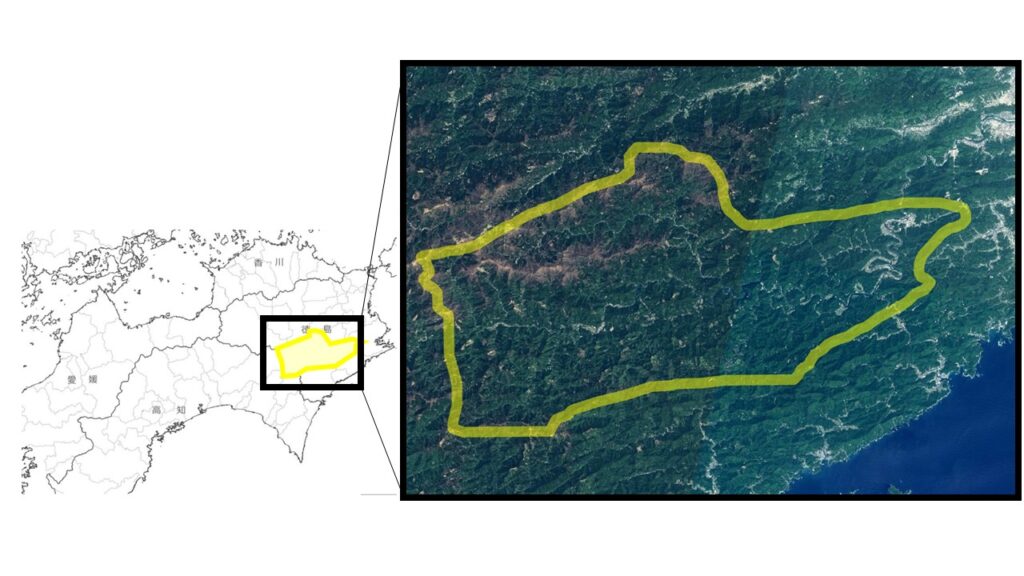

徳島県那賀町について

今回選定したのは、徳島県那賀郡那賀町です。町の面積が約69,000ha、そのうち森林の面積は約66,000haで、95%が森林の地域です。

画像引用:「地理院地図」国土地理院(一部改変)

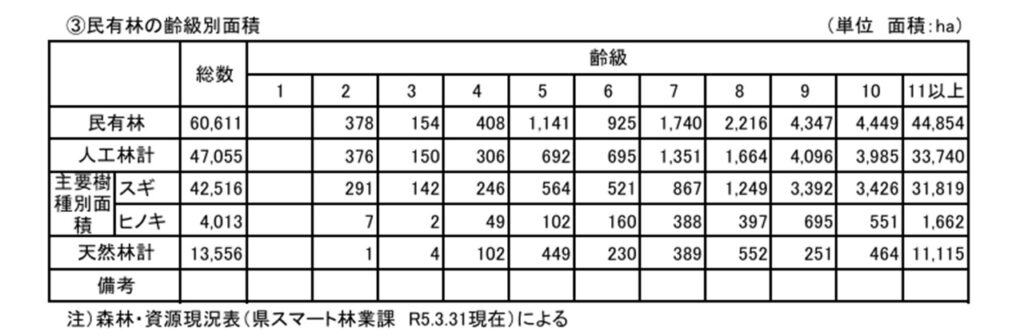

那賀町の齢級別面積は次のとおりです。(データ入手の都合上、民有林のみとなっています。)

那賀町の森林は、41年生(9齢級)以上が多くを占めています。那賀町におけるスギの標準伐期齢は40年、ヒノキは45年ですので、大部分が伐採されるべき林齢になっています。逆に40年生以下の森林の割合は極端に低いです。人間だけでなく、森林も少子高齢化が進んでいることが伺えます。

徳島県那賀町のCO2吸収量

先の計算式により算出したところ、徳島県那賀町の森林により、年間約350,000トンの二酸化炭素が吸収されることが分かりました。

この量は、車だと151,000台分、電力だと193,000世帯分にもなります!!

どんな森林が二酸化炭素を多く吸収するのか

それでは、二酸化炭素吸収量を多くするためには、どんな方法があるのでしょうか。

1ha当たりの二酸化炭素吸収量を樹種別、林齢別に計算してみると、このようになりました。

このグラフから以下のことが分かりました。

- 樹種別に見ると、スギ、ヒノキの吸収量が最も多い。これは、成長が早いことによると思われる。

- 林齢別に見ると、若い時から二酸化炭素吸収量が増加、16年生~20年生でピークに達する。その後林齢を重ねるごとに徐々に二酸化炭素吸収量が減少する。

このことから、二酸化炭素吸収量を最大化させるには、森林の更新を進め、若いスギ・ヒノキを植えることが必要だと言えます。

まとめ

今回、森林による二酸化炭素吸収量の計算方法をご紹介しました。

那賀町を一例に、実際に計算してみたところ、二酸化炭素吸収量を最大化させるには、森林の更新を進め、若い針葉樹を植えていくことが必要だと言えそうです。花粉症で嫌われ者のスギ、ヒノキですが、地球温暖化防止に大きく貢献していることが分かりました。

担い手不足が叫ばれている林業界ですが、伐採、植林による森林の更新を進めていけるといいですね。

参考

- 「森林による二酸化炭素吸収量の算定方法について」 林野庁

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/kyushuryosantei.html

- 「那賀町森林整備計画(令和6年4月1日~令和16年3月31日)」徳島県那賀町

https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/material/files/group/19/R7shinrinseibikeikaku.pdf